毎年8月に三河一色大提灯まつりが行われる三河一色諏訪神社は、永禄年間(1558~69年)に、長野県の諏訪大社から御分霊を勧請し、一色の諏訪大明神として祭ったことが起源と伝えられています。そのころ、毎年夏から秋にかけて海魔(かいま)が現れ、田畑を荒し、人畜に危害を加えていました。そこで村人たちは神前に魔鎮(ましずめ)の剣を供え、大かがり火をたき、海魔退散を祈願したところ、海魔は退散。以後、毎年祭りの神事として、かがり火をたくのが習わしとなりました。これが三河一色大提灯まつりの起源といわれています。

※雨天時の開催については「三河一色諏訪神社公式ホームページ・インスタグラム」でご確認ください。

公式ホームページはこちら ⇒ www.katch.ne.jp/~suwa-jinja/

三河一色大提灯まつり~提灯の変遷~

かがり火から提灯へ

初期のかがり火をたく神事は約100年ほど続きましたが、寛文年間(1661~72年)のころに、かがり火を焚くことが不便だということで、提灯をつくりこれに献灯するように変わりました。当時は竹ざおに提灯をつるす高張提灯のようなものであったと考えられています。

江戸時代中期になると、竹ざおが丸太柱に変えられ、提灯も大きくなり、その上部には屋根形の覆いがつけられました。

次に伝えられた仏壇(ぶつだん)提灯は、提灯自体はあまり豪華ではなかったようですが、屋根形の覆全体に、彫刻や金色、朱色の塗りが施されていたようです。

二本柱時代の提灯~三本柱時代の提灯へ

二本柱時代の提灯は全長4.6m、胴回りの直径2.6mのサイズになり、塩竈(しおがま)神社に払い下げられた天岩戸図(あまのいわとず)の提灯があります。

文化年間(1804~17年)・文政年間(1818~29年)に二本柱から三本柱に変わったと考えられていますが、明確な記録はありません。このころ「地輪(じりん)」という、地下仕組が考案されたという言い伝えがあり、これが現在の大提灯や大柱に発展していく過程での大きな力となったようです。

また、二本柱の提灯はすべて竹でしたが、三本柱の提灯はひのきの柾(まさ)に変わりました。ただし、諏訪組の提灯だけは現在も竹の骨でできています。

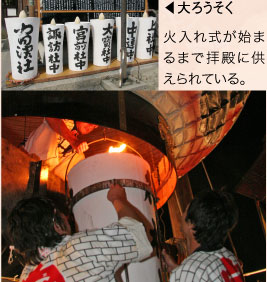

大提灯の大きさは小さいものでも長さ約5.91m、直径約3.64m。大きいものになると長さ約10m、直径約5.60mにもなります。使用するろうそくも最大で長さ約1.2m、重さは約80kgにもなります。

大提灯の大きさに関しては、江戸時代の安政3年(1856年)に西尾藩から質素倹約のため「胴回りの直径を3.64mより大きくしてはならない」と厳命がありましたが、当時3.2mの提灯をかかげていた間浜組は不満に思い、翌安政4年に規定を上回る大提灯を掲揚しました。

その結果、間浜組の世話人数人が入牢し、間浜組の提灯は2~3年間掲揚禁止になったと伝えられています。

まつりの工程

柱立て

屋根形覆揚げ

大提灯揚げ

神楽

献燈祭(火入れ式)

2024年8月24日の午後11時頃までろうそくの火が焚かれ、2024年8月25日午後5時「あげ神楽」を合図に降納されてお祭りは終わりとなります。

※火が炊かれるのは1日目のみ(土曜日の夜のみ)

一色の大提灯 ものしり講座

大柱を支える地中の仕組み「地輪」

柱立ての要領は、間浜組の漁師、仁右衛門が漁船の帆柱を建てる要領をヒントに考え出したといわれています。帆柱を倒さない工夫とは、帆柱の基底部にあたるところが凸、柱をくわえこむ部分が凹で、凸凹の部分をかみ合せて固定すれば、帆柱が折れない限り倒れない原理を柱立てに応用しました。この大提灯大柱を支える地下の仕組みを総称して「地輪」と呼び、それぞれの柱の地下2.5mの位置に埋設してあります。

長い間、人の力で地輪を掘り出し、柱を立てていましたが、地輪が老朽化して取り替える時期に合わせて、地輪掘りから柱立てまでの工程が機械化されていきました。昭和49年(1974年)に機械掘りを導入したときに、これまでの木製の地輪では耐えることができなくなったため、昭和51年(1976年)の間浜組と大宝組の地輪を皮切りに、順次、鉄筋コンクリート製につくり変えられました。

▲鉄筋コンクリート製の地輪

大のぼりは神が降りる目印

▲現在の大のぼり

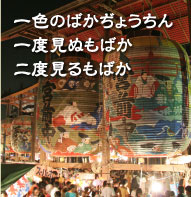

諏訪神社の氏子たちは、長い年月をかけて大提灯を守り続けてきたもので、「一色のばかぢょうちん」とよばれるほど有名になったことを誇りとしていたといわれています。

案内所

大提灯まつり当日は、諏訪神社の鳥居をくぐった左手に案内所が設けられ、

施設・交通のご案内やご希望により大提灯まつりについてのガイドを行います。

案内所のスタッフは「三河一色大提灯ガイドの会」の名札を付けていますのでので、お気軽にお訪ねください。

また地元の一色中部小学校・一色南部小学校の6年生児童(写真)も、

初日土曜の午後に案内をしていますので、どうぞ説明を聞いてみてください。

個別のガイドの予約をしたい方

時間によりご要望を承ることも可能です。

(初日の19時~終日は活動しておりません)

お気軽にメールでお問い合わせください。

ガイドをやってみたい方も随時受け付けております。

メールアドレス:ohjohchin@aitown.net

X(旧Twitter)アカウント:@BigLanternFes では、当日のお祭りの様子を実況しています。

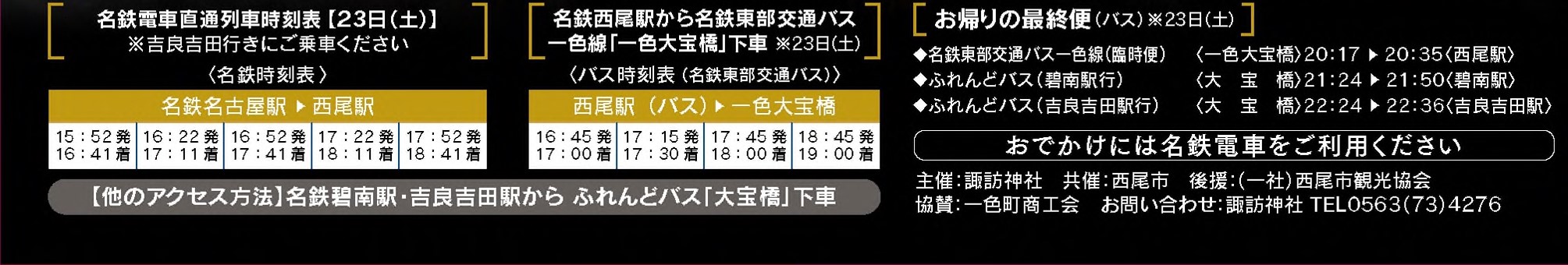

交通のご案内

●名鉄西尾駅から名鉄東部交通バス「一色大宝橋」下車徒歩5分

詳しくは名鉄東部交通のホームページ(時刻表・料金表)名鉄東部交通のホームページ(時刻表・料金表)をご確認ください。

●名鉄碧南駅・吉良吉田駅からふれんどバス「大宝橋」下車徒歩5分

詳しくは西尾市のホームページ(時刻表・路線図)西尾市のホームページ(時刻表・路線図)をご確認ください。

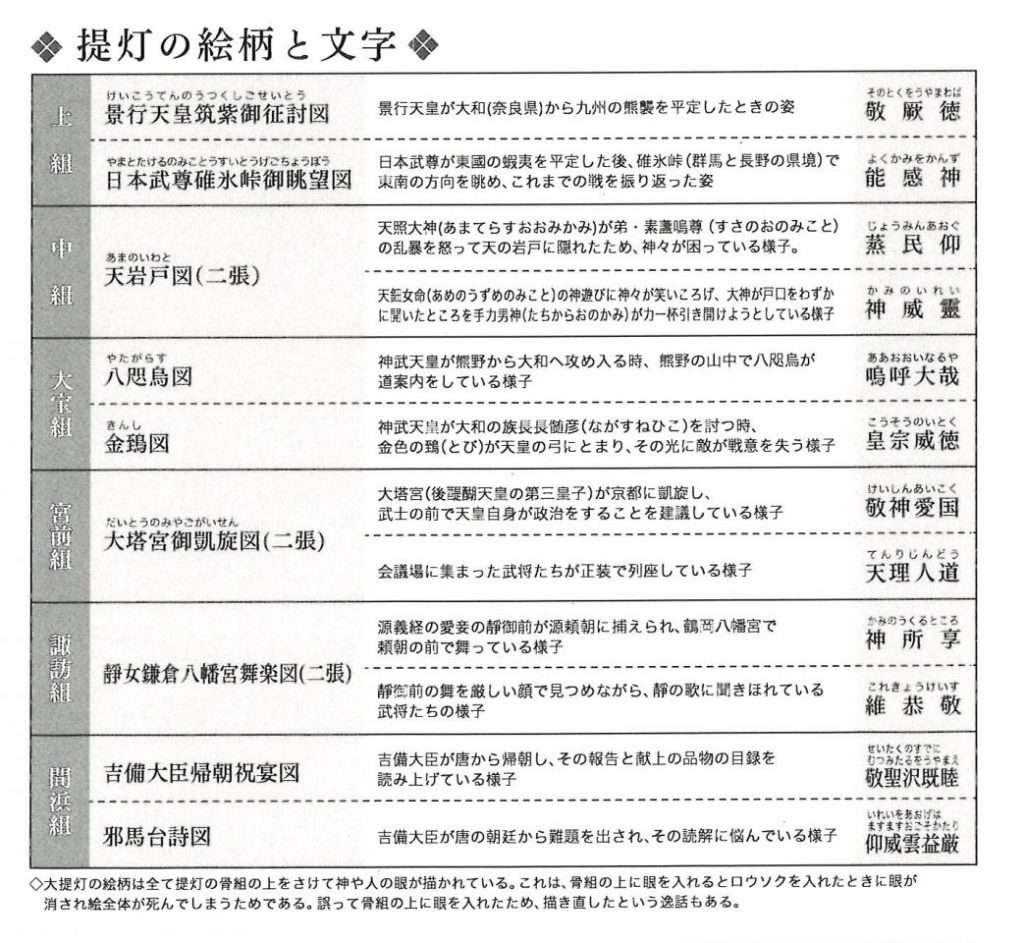

提灯の絵柄と文字

三河一色大提灯まつりの交通規制 交通規制PDFはこちらから⇒R7交通規制図(完成版)

_page-0001.jpg)