※当日の開催状況等は音声ガイダンスにてご確認ください

音声案内:050-3318-0705

18(金)19(土)20(日)12:00~21:00

今よみがえる四百年の伝統と町衆の心意気

六万石の城下町西尾市の夏を彩る「西尾祇園祭」が、2025年7月18日(金)~20日(日)の3日間開催されます。西尾祇園祭の見どころは、何と言っても土曜日に開催される「祇園祭」。約400年前から城下町・西尾において受け継がれてきました。伊文神社神輿をはじめ、大名行列・獅子舞が、市街地一帯を練り歩きます。 今回は西尾祇園祭の歴史や見どころをご紹介します。

まつりについて

起源

西尾の祇園祭の起源は、伊文神社が行っていた祭礼です。疫病除けの神事として、神馬の背に奉幣を立てたものを先頭に、女装した神官が牛に乗って続き、その他笹に短冊を付けたものを持つ者、笛や太鼓、神楽歌の行列が氏子の町を巡ったとの記録があり、その後、宝永3(1706)年の旧6月に初めて大手門前(現在の錦城町)に御旅所が設けられ、現在のような神輿の渡御(とぎょ)という形になりました。

昭和初年の伊文神社神輿

神輿渡御

今に伝わる西尾祇園祭のメインイベントは西尾城内にある御劔(みつるぎ)八幡宮に神輿を渡御し、伊文・御劔両社の神様同士の「ご対面」を行うことですが、この形を取るようになったのは、1731年~1749年の土井氏・三浦氏の城主の時代です。 この時代に”町人が本丸へ立入る”ことが許されるというのは異例のことだったはずですが、これは、藩主の両社への崇敬の篤さと、年に一度の祭りを盛り上げようという配慮によるものであったと考えられています。

歴史公園内にある御劒八幡宮

歴代藩主の粋なはからい

それ以前からも、この祭りは田中吉政(西尾藩主1595~1600)以降の歴代藩主の奨励を受けていたことが記録からわかります。田中吉政は米銭を出して供物の費用を助け、本多康俊(1601~1617)は剣旗、鉾を出して祭を盛大にし、太田資宗(1638~1644)は新たに神殿を建て、神田を設け、土井利長(1663~1681)は人に剣旗以下の諸武具を持たせて神輿を護送したとあり、明治維新に及ぶまで代々藩主の奨励を得ていたと記録されています。 また一方で、純粋な町人の祭として尊重し、武士の介入を禁じたため、藩士らは自宅から行列を眺めるにとどまったとの記録も伺えます。

御旅所

町人のためのお祭り

今年の夏も祇園祭で市街地を巡行する「天王町の獅子舞」「肴町の大名行列」「中町の大屋形」は、もともとはこの神輿の渡御に随行する「ねり物」でした。ねり物とは催し物のこと。祭りや行列を華やかに盛り上げるため、表六ヶ町と呼ばれる6つの町が財と粋を競い合うように「ねり物」に趣向を凝らしたのでしょう。 嘉永7(1854)年頃の資料には神輿の行列の順序として神輿・神主諸々に続き「天王町神楽獅子」「肴町大名行列」「須田町囃子」「本町囃子(手踊り)」「中町囃子(手踊り)」「横町(現在の幸町)囃子(手踊り)」と記録されています。

見どころあれこれ

町ぞろい、手踊り

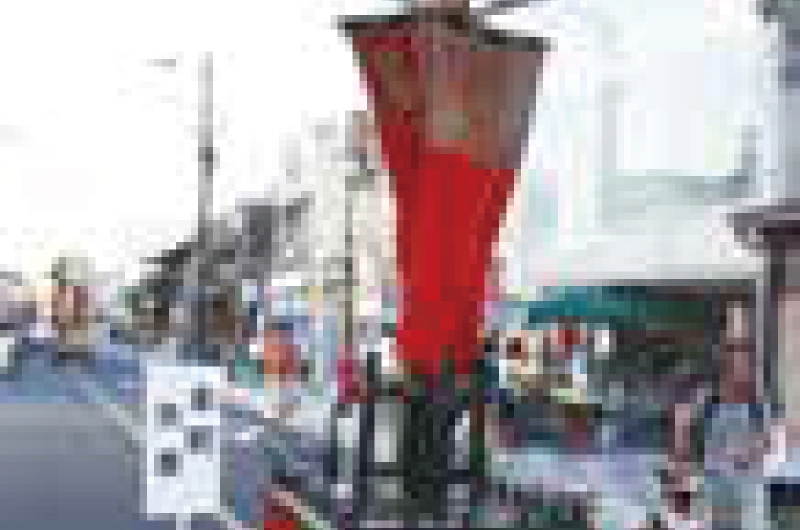

かつて西尾祇園祭では祭りの前夜に提灯を灯し、本番に向けて気運を盛り上げる町単位の「町ぞろい」が行われていました。2015年よりこれを復活させ、本町通りを会場に、祭礼道具をはじめ、各町に伝わる祭り道具を揃えて披露します。3日間が祇園祭という祭り本来の姿を楽しむことができます。

西尾小学校の児童はじめ、市民のみなさんが「正調西尾小唄」「茶摘み唄」の曲に合わせて、三味線や鼓で囃しながら、粋な浴衣姿で手振りを揃えた踊りを披露します。ぜひ一緒に踊りませんか?

伊文神社神輿(市指定有形民俗文化財)

西尾城下町の産土神、総鎮守として信仰を集める伊文神社。祇園祭では神様が神輿に遷り、御劔八幡宮まで渡御されます。これは祭りの根源とされ、最も重要な行事。現在の信仰は明治4年(1767年)に京都で造られ約450kgの神輿を担ぐのは、厄年会の皆さんです。

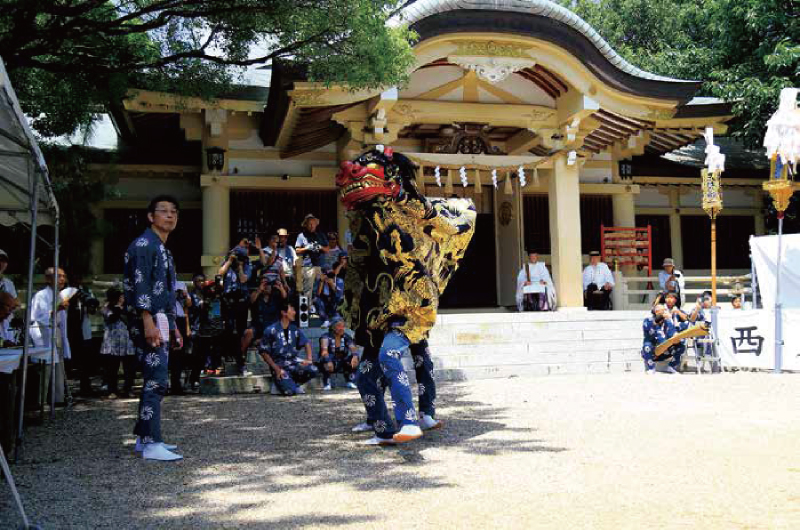

天王町獅子舞(市指定無形民俗文化財)

いつの時代も天王寺の獅子舞が練り物の先陣を務めました。天王町には古くから「さんやれ獅子」がありましたが、神楽獅子となりました。現在の獅子頭は宝暦11年(1761年)に作られたものです。

吾妻町親子獅子舞

ヨイコラ、ヨイコラと囃し立てながら三頭の獅子舞が練り歩きます。子供達の真剣な演舞に注目!吾妻町の親子獅子舞は、城下町へ繰り出す前に伊文神社で舞を奉納します。

本町先車

昔は先車が本町の屋形を先導し、屋形には三味線・鼓・鐘・横笛を囃し立てながら進みました。

肴町大名行列(市指定無形民俗文化財)

起源は、約300年前(1711~16)の頃に始まったといわれています。西尾藩主土井利長は、町衆に剣旗以下の諸武具持たせて神輿を護送したと伝えられ、これが転じて町人の行列となったと考えられています。

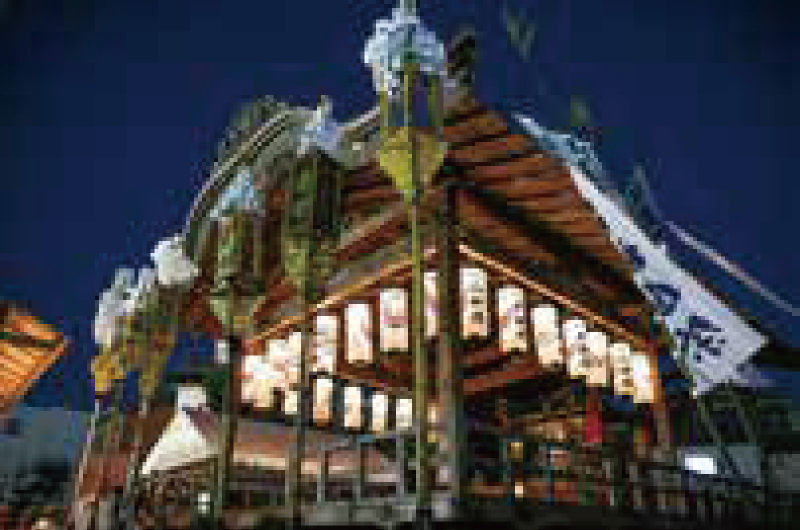

中町大屋形・先車(市指定有形民俗文化財)

中町ではかつて、船屋形など趣向を凝らした二台の屋形を繰り出しており、一般的には船屋方が有名でした。現在では大屋形と先車が練り出しています。

御旅所(市指定有形民俗文化財)

市街地を巡行した神輿が御旅所に入御する際および出御する際が見せ場。大勢の観客と神輿をかつぐ男衆の威勢の良い掛け声が、祇園祭の夜を沸かせます。

交通案内・祭り当日の問合せ先

まつり当日は交通規制を行います。規制区域の周辺は大変混雑いたします。ご迷惑をおかけしますが、公共交通機関をご利用になる等、ご協力をお願い致します。

パンフレット

六万石の城下町を伝統ある神輿・ねり物が時代絵巻さながらに渡り歩きます。そのほかにも西尾祇園祭では会場のあちこちで様々なイベントやパフォーマンスが行われています。お見逃しなく!!